《哈利·波特》系列电影的主创们,其实面临着一项相当艰巨的任务:要把海量的剧情线、支线故事和配角塞进一部部电影里,同时还得让主角的成长脉络连贯,故事的紧张感不断升级。

结果就是,有些内容难免会被遗漏。

当然,任何文学作品改编成电影时,为了适应银幕呈现,难免要舍弃某些细节,但放在《哈利·波特》里,这些被删掉的内容尤其让人遗憾。

故事后半段的基调明显变得沉重,很多重要角色始终没能得到足够的刻画,还有一大堆显而易见的问题没得到解答,哪怕这个系列已经有八部电影了。

比如,莱姆斯·卢平的剧情线被大幅删减,疯眼汉穆迪的形象也被改得走了样。这两个角色在书里都起着关键作用,卢平尤其重要。有些被删掉的细节,其实直接影响剧情逻辑;还有些细节,哪怕加上去,也能让观众的观影体验更丰富。

从皮皮鬼的存在,到圣芒戈医院里吉德罗·洛哈特的关键戏份——这些被遗漏的元素,至今仍是书迷们争论不休的话题。

1. 食死徒是怎么在咖啡馆找到三人组的?

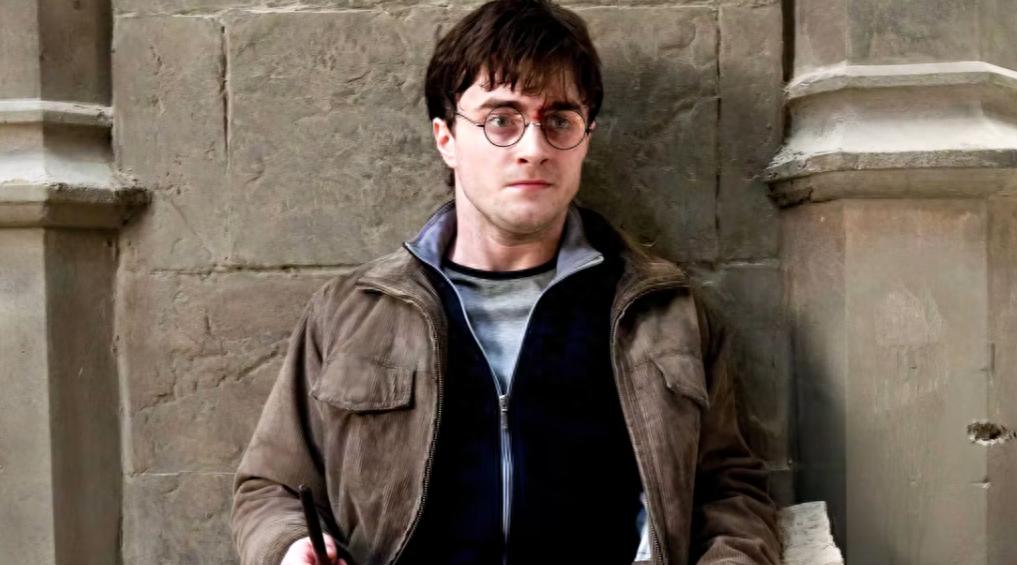

在《哈利·波特与死亡圣器(上)》——也就是这个史诗级结局的第一部分里,哈利、罗恩和赫敏因为食死徒突袭比尔和芙蓉的婚礼,只能匆忙逃离。他们逃到一家咖啡馆,想先观察一下周围的情况。

可没过多久,食死徒就追到了这里。三人组正说着话,袭击突然发生,一场混战就此展开。

这段戏本来是想表现食死徒的势力有多庞大,也想凸显主角们面临的风险有多高。但电影里完全没解释:食死徒到底是怎么在一家随机的咖啡馆里找到他们的?

但书里给出了清晰又合理的答案:“伏地魔”这个名字被施了强大的禁忌咒,只要有人大声说出这个名字,食死徒立刻就能感知到。

正因为这样,主角们才能一直避开追踪,直到有人说出了那个名字。

要是没有这个解释,这段戏就成了一个明显的剧情漏洞,而三人组能获救,也会显得像是“主角光环”在强行生效。

2. 弗雷德和乔治是怎么凑钱开商店的?

看完《哈利·波特与混血王子》,观众心里可能会冒出一个不太起眼但很有意思的问题:韦斯莱双胞胎的商店是怎么开起来的?弗雷德和乔治开的这家“韦斯莱魔法把戏坊”,满是奇奇怪怪的趣味商品,在电影里只露了几面,却让人印象深刻。

但观众难免会问:这对双胞胎哪儿来的钱创业啊?

书里把这段往事讲得详细多了,也凸显了哈利和韦斯莱兄弟之间深厚的友情与互助。

弗雷德和乔治没读完霍格沃茨,他们策划了一场精心的抗议活动后就退学了(书里的这段情节和电影里的不一样),而且韦斯莱家从系列故事一开始,经济状况就很紧张。

显然,以他们的名声,想从银行贷款基本不可能。那开商店的钱到底是哪儿来的?

答案其实很简单:在《哈利·波特与火焰杯》里,哈利赢得三强争霸赛后,拿到了一大笔奖金——这个细节在电影里被完全删掉了。

哈利把这笔钱全给了双胞胎,帮他们实现了开店的梦想。这个举动再次证明了他的慷慨和对朋友的忠诚。

3. 摄魂怪为什么会在小惠金区袭击哈利?

在《哈利·波特与凤凰社》里,多洛雷斯·乌姆里奇是个让人印象深刻的角色,这个残忍又虚伪的女教师,被魔法部派到霍格沃茨,目的是掌控学校的教学。

邓布利多不在的时候,她实际上掌控了整个学校,给学生们带来的伤害,比霍格沃茨史上任何一位老师都要大。

但电影里漏掉了她做过的最可怕的一件事。

电影开头有一段很有冲击力的戏:摄魂怪在小惠金区袭击了哈利和达力·德思礼。摄魂怪本不该出现在麻瓜聚居的地方,可它们却突然出现在哈利家附近,逼得哈利不得不在校外使用魔法。

书里后来揭晓了真相:是乌姆里奇派摄魂怪去抓哈利的。

这事儿足以看出,她对一个素未谋面的人,能有多偏执、多残忍,恨意有多深。

4. 丽塔·斯基特是怎么挖出所有秘密的?

在《哈利·波特与火焰杯》的故事发生之前,哈利虽然有“大难不死的男孩”的名声,却过着相对低调的生活。除了一小圈熟人,没人知道他住在哪儿,而且霍格沃茨也不允许外人随便进入。但一切都在他的名字意外出现在火焰杯里之后变了——他成了所有人关注的焦点。

也就是在这个时候,丽塔·斯基特闯进了他的生活。这个角色是整个系列里最鲜活的配角之一,她开始发表篡改过的采访、偷拍的私人照片,还有各种小道消息,活脱脱一个狗仔队。

但她的“效率”高得可疑,远远超出了普通记者能做到的程度。书里揭示了原因:丽塔·斯基特是个阿尼马格斯,能变成一只甲虫。

她靠这个能力偷听别人说话、溜进密闭的房间,把别人的隐私边界踩得稀碎。这个塑造她性格的关键设定,在电影里完全没提,也让她的形象少了几分深度,显得难以理解。

5. 斯内普为什么是“混血王子”?

《哈利·波特》世界里最精妙的设定之一,就是“冥想盆”,它能让人像看苍蝇停在墙上一样,旁观别人的记忆。

在最后一部电影里,这个道具用得尤其有力量:它揭露了西弗勒斯·斯内普的悲剧人生——这个外表冷酷、说话刻薄的人,其实一辈子都是哈利的守护者。

但这段情感爆发的戏,感染力打了折扣,因为在《哈利·波特与混血王子》电影里,几乎没出现过冥想盆里的记忆片段。

而且,电影也没把一个最经典的剧情转折讲透。当哈利用“混血王子”课本里的咒语时,斯内普反应激烈,不准他用这个咒语对付自己。

这段戏确实让观众很震惊,但如果电影能把书里的细节加进去,这本课本主人的秘密,会更有悬疑感。

书里解释了:斯内普的父亲是麻瓜,母亲是女巫,所以他才是“混血”。

这个设定能解释他复杂的身份认同和内心的矛盾,可电影里对此几乎只字未提。

6. 小巴蒂·克劳奇是怎么从阿兹卡班逃出来的?

《哈利·波特与火焰杯》里最让人震惊的真相之一,就是“疯眼汉穆迪”其实是小巴蒂·克劳奇假扮的——他靠复方汤剂,装成这位著名的傲罗,潜伏了一整年。

小巴蒂是伏地魔最忠实的食死徒之一。但之前的电影已经展示过:魔法界对阿兹卡班的逃犯有多重视。所以,小巴蒂逃狱的事没人知道,也没人通缉他,这在电影里看起来就是个巨大的剧情漏洞。

书里把这件事解释得很合理:他的母亲在临死前,在阿兹卡班把自己和儿子掉了包,没人发现这个骗局。

之后,小巴蒂的父亲把他关在家里,逼他披着隐形斗篷,还一直用夺魂咒控制他。

看守他的是家里的家养小精灵闪闪,这个角色在电影里完全被删掉了。在魁地奇世界杯上,父亲时隔12年第一次带儿子出门,小巴蒂趁着混乱逃跑,去执行伏地魔的计划。

7. 伏地魔的魂器是从哪弄来的?

在最后几部书里,“黄金三人组”的核心任务,就是摧毁魂器,也就是伏地魔分裂出去的灵魂碎片,被他藏在对自己有特殊意义的物品里。

只有毁掉所有魂器,才能让伏地魔变得脆弱。

哈利其实在《哈利·波特与密室》里就无意间毁掉了一个魂器,但直到《混血王子》里,他才知道魂器是什么,以及怎么制造魂器:通过谋杀撕裂灵魂,将碎片藏入物品。

电影里虽然提到伏地魔造了七个魂器,却没解释他是从哪弄来这些物品的,也没说为什么选这些东西。

书里则详细讲了六个“刻意制造”的魂器(第七个是意外形成的)的来历。

哈利是通过看冥想盆里的记忆,还有和邓布利多谈话,才知道这些的。这个细节不仅让剧情更有深度,也让伏地魔的形象,这个在电影里塑造得不够立体的反派,变得更真实、更立体。

8. 魔法镜子是哪来的?

整个系列里最让人揪心的戏份之一,是《哈利·波特与死亡圣器(上)》里,赫敏在马尔福庄园被贝拉特里克斯·莱斯特兰奇折磨,最后忠实的家养小精灵多比为了救他们而死。

多比死前,用一块镜子碎片救了三人组。哈利一直带着这块碎片,觉得它和邓布利多有某种联系。后来大家才知道,赶来帮忙的是阿不福思·邓布利多——阿不思·邓布利多的弟弟。

对没读过书的观众来说,这面镜子和阿不福思这个角色,都显得突然又没法解释。

在《凤凰社》里,小天狼星送给哈利一面双向镜,还告诉哈利:他和詹姆·波特上学时,就用这种镜子联系。

哈利一直把这面镜子忘在脑后,直到小天狼星死了,他才在绝望中把镜子摔碎,自己留了一块碎片。而阿不福思是从蒙顿格斯·弗莱奇手里买下了镜子的另一半,也正因为这样,他才能观察哈利,在关键时刻赶来帮忙。

9. 哈利中了索命咒为什么还能活下来?

电影里有些被删掉的细节,不只是让剧情变弱,更让哈利显得“主角光环”过重。

最典型的例子就是《死亡圣器(下)》的结局:伏地魔用索命咒击中哈利,那段“死亡与重生”的戏拍得很精彩,也很有感染力,但电影完全没解释:哈利到底为什么能活下来?

书里给出了一整套完整的解释。首先,哈利自己就是个意外形成的魂器:当年伏地魔杀莉莉的时候,莉莉的保护咒反弹了咒语,却让灵魂碎片附到婴儿哈利身上。禁林的索命咒摧毁的正是这个魂器碎片,哈利本人得以存活。

其次,伏地魔使用的老魔杖实际效忠于哈利(在哈利打败德拉科·马尔福之后,魔杖就认主了),所以魔杖不肯伤害自己的真正主人。

最后,莉莉的保护咒一直都在起效——因为在《火焰杯》里,伏地魔用哈利的血复活了自己,从而形成了魔法绑定。

10. 掠夺者们的真实身份

阿方索·卡隆执导的《哈利·波特与阿兹卡班的囚徒》是众多粉丝最爱的系列电影之一,其中最令人难忘的细节之一便是活点地图。

弗雷德和乔治将这张能显示霍格沃茨所有人员动态的魔法地图赠予哈利。地图署名的创造者分别是:月亮脸、虫尾巴、大脚板和尖头叉子,他们自称“掠夺者”。

电影揭示了卢平是狼人,小天狼星布莱克和小矮星彼得是能变形成狗与老鼠的阿尼马格斯。我们还得知哈利的守护神是牡鹿,与其父亲相同。

但原著明确指出詹姆·波特也是阿尼马格斯,变形形态正是牡鹿。

因此,四位好友——莱姆斯·卢平(月亮脸)、小矮星彼得(虫尾巴)、小天狼星布莱克(大脚板)和詹姆·波特(尖头叉子)——正是活点地图的创造者。

这个解释地图起源与两代人联结的重要细节,在电影中遗憾缺失。

纯旭配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。